من النادر أن تشهد منطقة في العالم انهيارا في سرديتها الذاتية كما حدث في سوريا، فهي بقيت لعقود طويلة تٌدار عبر توازن دقيق بين الجغرافيا والتاريخ، وبين سلطة الدولة وتعدّد المجتمع، ثم فقدت في لحظة واحدة خيوط الحكاية التي كانت تمنحها معنى الوجود.

كانت سورية تُحكم، في عمقها، بالسرد أكثر مما تُحكم بالمؤسسات؛ فحكايتها عن الوحدة والهوية والمقاومة كانت هي الإطار الذي يُبقي الجغرافيا متماسكة رغم هشاشة السياسة، لكن حين تصدّعت هذه الحكاية عام 2011، انفتح المجال أمام فراغ روحي وسياسي هائل.

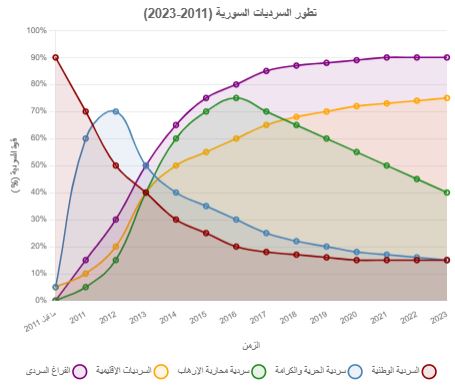

ما بين شعار “الشعب يريد إسقاط النظام” وشعار “محاربة الإرهاب”1، تمدّدت صحراء المعنى، وانمحى الخط الرفيع الذي يفصل الحلم من الكابوس، ووجد السوريون أنفسهم في مساحة رمادية حيث لا النصر نصٌر ولا الهزيمة هزيمة، وحيث تحوّل النداء المدني الأول إلى صدىً يتلاشى بين تضاريس حربٍ لا تنتهي.

في هذا المشهد، لم يكن الانكسار السوري مجرّد فشل سياسي، بل انهيار في الجغرافيا الرمزية التي كانت تمنح هذا البلد توازنه بين الشرق والغرب، وبين العروبة والخصوصية، بين البحر والصحراء.

فُقدت البوصلة التي كانت توجّه المعنى، فأصبح الصراع على الأرض مرآةً لصراع أعمق على الذاكرة والهوية والمصير.

المأساة الكبرى ليست في سقوط “سردية الحرية والكرامة” التي ظهرت في مواجهة التاريخ السياسي لسورية الحديثة2، بل في انهيار القدرة على إنتاج سردية بديلة، وتحوّلت سوريا من موضوع للتاريخ إلى رواية مضلِّلة، ومن ساحة للصراع من أجل التغيير إلى مسرح للنزاع على من يملك حقّ الحكاية.

في هذا الفراغ، تسلّل الإعلام الموجّه3 والممول الإقليمي ليعيد كتابة التاريخ السوري، لا وفق تسلسل الوقائع، بل وفق منطق التأويل الخاص بمصلحة الدول في شرقي المتوسط؛ فصار من السهل شيطنة مرحلة بأكملها، وتحويل مآسي الناس إلى أدوات تفاوض.

لكنّ المسألة أعمق من صراع على الرواية، فهي معركة على المعنى ذاته، وعلى ما تعنيه سوريا والحرية، وما الذي بقي من فكرة الوطن بعد أن استُهلكت في بازار الجغرافيا السياسية.

في أصل السرد السوري: من الدولة الوطنية إلى البحث عن المعنى

منذ لحظة تشكّل الدولة السورية الحديثة، ظلّ الهاجس الأكبر هو بناء وحدة سياسية جامعة تحفظ التنوع وتمنح المجتمع إطارا للاستقرار والتقدّم، وابتداء من الاستقلال ومرورا بالتحوّلات الكبرى في ستينيات القرن الماضي، لم تكن التجربة السورية مجرّد مسار سلطوي أو صراع على السلطة، بل كانت في جوهرها محاولة لصياغة سرد وطني شامل يوفّق بين متطلبات الدولة الحديثة وتطلّعات المجتمع إلى العدالة والكرامة والانتماء القومي.

كانت شعارات الوحدة والحرية والاشتراكية تعبّر في سياقها التاريخي عن رغبةٍ أصيلة في تجاوز التشظّي الذي تركه الاستعمار، وعن حلم ببناء دولة مستقلة الإرادة قادرة على الدفاع عن موقعها في محيط مضطرب، فهي ليست معزولة عن روح عصرها، بل كانت جزءا من المشروع العربي في التحرّر والتنمية الذي شكّل هوية جيلٍ كامل من السوريين والعرب.

هي مرحلة بنت مؤسسات الدولة، ووسّعت التعليم، وفتحت المجال أمام فئات اجتماعية جديدة لتشارك في الفضاء العام، حتى وإن رافقها، كما في كل تجربة تأسيسية، قدر من الصرامة السياسية وضيق الهامش.

الحديث عن السردية السورية لا يمكن أن يبدأ من لحظة الاحتجاج فقط4، بل من تلك البنية التاريخية التي منحت معنىً للانتماء السوري بوصفه امتدادا لمشروع الدولة الوطنية، وما حدث بعد عام 2011 لم يكن قطيعة مطلقة مع الماضي، بل كان استمرارا مأزوما لذلك المشروع الذي لم يكتمل، وصداما بين سرديات متعددة تحاول كل منها احتكار تعريف “الشرعية” و”الهوية”.

حين بدأت الاضطرابات عام 2011 كانت مواجهة لـ”معنى الدولة” وما يرتبط بها من قيم مع موجة “النيو ليبرالية” التي استقرت في قلب العالم، فيصفها البعض بالثورات الملونة، لكن في عمقها تطرح مسألة العجز السياسي في مراحل ما بعد التأسيس للحالة الوطنية، فالإشكالية تجلت في أمرين:

الأول أن المشروع الوطني، ليس في سوريا فقط، كان يتعرض لانتكاسة إقليمية، فهذا المشروع أساسا ظهر ضمن الحدود التي وضعتها الاتفاقات الدولية، فالدولة الوطنية استقرت على حالة من الصراع مع جوارها، ومع مشروع نقيض عبر “إسرائيل”.

الثانية أن الأنظمة الوطنية اصطدمت في النهاية بمفارقة جيوسياسية بالمعنى الدقيق، فهي تبني سيادة على جغرافية مستعصية ابتداء من ضيق الممرات البحرية وانتهاء بكون سوريا عقدة مصالح في الطاقة أو حتى في التماس الحضاري بين هضبتي إيران والأناضول.

من تعامل مع الاضطراب في سورية يستطيع تلمس تلك المفارقة بين الهوية التي تريد بناء سيادة، وقدرة الآخرين على خلق اختراق سياسي واجتماعي، فمن تظاهروا كانوا في البداية وبأعدادهم القليلة يطرحون سردية “الاستبداد” و “الكرامة” لكسر التناقض القائم بين “السيادة” وطبيعة النظريات التي اجتاحت العالم حول مسائل “الإنبناء الذاتي”، واستجابة أيضا لمفهوم “الدولة السائلة” التي بدأت بالانتشار من العراق وتنتهي اليوم بالتحول الحاد الذي ظهر في السعودية بالتخلي عن قيم “الوهابية”.

التحوّلات التي عصفت بالمنطقة، وتداخل الحسابات الإقليمية والدولية، دفعت الحدث السوري خارج مساره الأصلي، فغلبت عليه لغة القوة بدل لغة المعنى، وغُيّبت فيه السردية الوطنية لصالح سردياتٍ متنازعة، كلّ منها تنطق باسم جزء من الحقيقة وتغفل عن الكلّ.

لم يكن تفكك السرد السوري وليد هشاشة داخلية فقط، بل نتيجة تقاطع الإرادات الكبرى التي تتنازع المشرق منذ قرنٍ على الأقل، ففي الجغرافيا التي تلتقي عندها الإمبراطوريات، لا يملك التاريخ رفاهية الحياد5، فكان المشهد السوري جزءا من إعادة تشكيلٍ أوسع للخريطة السياسية للمنطقة، حيث سعت القوى الكبرى والإقليمية إلى إعادة ترسيم الحدود الرمزية قبل الحدود المادية، على نحو جعل من الذاكرة السورية نفسها ساحة صراع لا يقلّ ضراوة عن ميادين القتال.

ما يبقى في سورية، بعد كلّ موجات الانكسار، هو ذلك الإحساس العميق بالانتماء إلى مشروع تاريخي يتجاوز الأزمنة والحكومات، فتتبدّل الأنظمة والعناوين، لكنّ الشعور بالوحدة الجغرافية والقدر المشترك يظل حاضرا، كما لو أن الأرض نفسها ترفض الانقسام.

إنها السردية الكامنة تحت الركام، والتي وُلدت من فكرة الدولة بوصفها ضرورة وجود، لا خيارا سياسيا، فورغم التشظّي، لا تزال فكرة الوطن الواحد الممتد بين الساحل والبادية، والذاكرة والواقع، تحمل في أعماقها بذور الاستمرار والمعنى.

من السرد الوطني إلى تفكك اللغة

لم تكن اللغة السورية الجديدة لتولد بسهولة في أرض مثقلة بالذاكرة، ومشدودة إلى طبقات متراكمة من التاريخ، فحين كانت شعوب أخرى في المنطقة تكتب أناشيدها الجديدة على إيقاع التفاؤل، كانت سوريا تواجه امتحانا أكثر تعقيدا مرتبط بالاستمرار في ظلّ تحوّل المعنى.

هنا، لم تكن المسألة صراعا بين حريةٍ وقمع، بل بين زمنين؛ زمن الدولة الوطنية الذي حمل وعود التماسك، وزمن الانفجار الإقليمي الذي أعاد تعريف كلّ المفاهيم الكبرى من الحرية إلى والهوية والانتماء، وانزلقت اللغة السياسية، تحت ضغط هذا التحوّل، إلى مستوياتٍ متباينة من التأويل.

الحرية، التي كانت في وجدان السوريين تعني الكرامة والاستقلال، تحوّلت في الخطاب الإقليمي إلى شعار فضفاض تتصارع حوله القوى الطامحة إلى النفوذ، أما الهوية الوطنية، التي صيغت تاريخيا كجسر بين الطوائف والمناطق، فتراجعت أمام صعود الانتماءات الجزئية، لا بوصفها نتاج انقسام داخلي، بل نتيجة فراغ أحدثه غياب السرد الجامع القادر على احتواء التنوّع.

في تلك اللحظة، لم تفقد سورية صوتها، بل تعدّدت الأصوات إلى حدّ الضجيج، فكانت البلاد تبحث عن لغتها الخاصة وسط صراع إقليمي تتنازع فيه القوى الكبرى على ترجمة المعنى السوري بلغاتها الخاصة،

وبين هذا التعدد وتلك الترجمة، تاهت الرواية الأصلية، لتتحوّل المسافة بين الحلم والواقع إلى مساحة رمادية ما تزال تُعرّف حتى اليوم جوهر التجربة السورية.

بدأ الانهيار الرمزي الكبير، وتحوّل الوطن من فكرة إلى مساحة نزاع، ومن كيان سياسي إلى أرض موزّعة بين خرائط القوى.

ولأن الإعلام الدولي والعربي كان يبحث عن “الدراما لا الفهم”، أعاد إنتاج الصورة السورية وفق قوالب جاهزة؛ “نظام دموي ضد شعب ثائر”، أو “حرب على الإرهاب”، وبين هذين القالبين اختفى الواقع المركّب، وتلاشت التفاصيل التي تُبنى عليها السرديات الأصيلة.

لم يكن الحدث السوري ضحية العنف وحده، بل ضحية الاختزال الممنهج، فتم تحويل المأساة إلى مشهد، وإلى مادة استهلاك سياسي، وتم إيجاد “سيل إعلامي” جديد يسعى إلى شيطنة التاريخ السياسي السوري، عبر تشويه الذاكرة الجمعية وإفراغها من مضمونها التحرّري.

في مواجهة الشيطنة: الدفاع عن الذاكرة لا عن السلطة

الحديث عن السردية الجامعة لا يعني العودة إلى ماضٍ بعينه، بل استحضار جوهر الفكرة التي أبقت سوريا متماسكة رغم كلّ ما اعتراها من تبدّل، فهي ليست رواية سلطة أو معارضة، بل ذاكرة وطنٍ يسعى إلى الاستمرار في وجه النسيان.

المجتمعات، شأنها شأن الجغرافيا، إن فقدت سرديتها تخسر حدودها المعنوية، وتصبح عُرضة لإعادة التشكيل وفق إرادات الآخرين، في العقد الأخير، لم يكن الخطر على سوريا من السلاح وحده، بل من “تفكك الحكاية” التي كانت تمنح الحياة اليومية معناها، وتربط الأفراد بخيط غير مرئي من الانتماء.

تحوّل الخطاب، في كثير من مساراته، إلى أداة لإعادة صياغة الذاكرة، بحيث صار الماضي يُقرأ بعيون الحاضر، لا بوصفه تجربة تُغني المستقبل، وأخذت السردية السورية تُختزل في عناوين متنازعة، بينما جوهرها المتمثل في فكرة الدولة والمجتمع والذاكرة المشتركة ظل صامدا كجغرافيا لا يمكن محوها بخطاب.

إن السردية الجامعة ليست دفاعا عن تاريخٍ مضى، بل إصرار على المعنى وسط زمن يحاول نزعه من كلّ شيء، فهي شكل الذاكرة الذي يربط بين الأجيال، واللغة التي تذكّر السوريين بأنهم أبناء مشروع لم يُستنفد بعد، مهما تغيّرت العناوين أو توزّعت الخرائط.

حين تُقدَّم حقبة الستينيات وتلاها على أنها مجرّد استبداد عقيم، يُمحى معها كلّ ما كان فيها من بناء الدولة، ومن توسّع في التعليم، ومن صياغة لهوية سياسية، والنتيجة سردية خالية من التراكم، كأنّ سوريا تُولد وتموت في كلّ مرة دون أن تتعلّم من نفسها.

الدفاع عن السردية الجامعة هو دفاع عن حقّ السوريين في امتلاك تاريخهم كله، بنجاحاته وإخفاقاته، وبانكساراته وانتصاراته، دون وصاية من الخارج أو وصمٍ من الداخل، واستعادة هذا الأمر ليست عودة إلى الماضي، بل تأسيس لمستقبل يُمكن أن يُبنى على فهمٍ متّزن لما جرى.

السرد كمعركة سياسية

في زمن ما بعد الحقيقة، لم تعد الحروب تُكسب بالسلاح وحده، بل بالكلمات، وحين فقدت الأطراف السورية قدرتها على الفعل العسكري المستقل، بدأت معركة السيطرة على الرواية، ومن يملك الحق في تعريف “الشرعية”، “المقاومة”، “الإصلاح”، و“الاستقرار”.

هنا، لعبت القوى الإقليمية دورا مركزيا، فإيران صاغت سردية “حماية محور المقاومة”، وتركيا “حماية الثورة”، و”إسرائيل” أعادت الترويج لـ”سورية المفككة كضمانة للأمن”، فيما قدّمت دول الخليج قصة عن “التحوّل العربي نحو البراغماتية”.

غابت السردية السورية الوطنية التي ترى في الدولة إطارا جامعا لا أداة سلطوية، وفي الحرية مشروعا سياسيا لا شعارا عاطفيا، وهذه الحرب لم تكن محايدة؛ أنها أعادت تشكيل الوعي الجمعي داخل سوريا وخارجها، بحيث بات من الصعب التمييز بين الوقائع والتأويلات.

وحين تُمحى الحدود بين الحقيقة والدعاية، يصبح التاريخ نفسه مجالا للاحتلال الرمزي.

نحو عقل نقدي سوري

إن جوهر الدفاع عن السرد لا يقوم على الانحياز إلى رواية بعينها، بل على الإيمان بحق السوريين في أن يكتبوا تاريخهم بأيديهم، وأن يرووا ما جرى بلغتهم الخاصة، لا بترجمةٍ قادمة من عواصم الآخرين، ففي منطقةٍ تعيش على تخوم الإمبراطوريات القديمة والجديدة، لا يُترك لشعب الحق في “كتابة ذاته”، وبقاء هذا الحقّ هو الشرط الأول لاستمرار أي وطنٍ في الوجود.

إن ما تحتاجه سورية اليوم ليس روايات بديلة، بل إلى قدرةٍ على الفعل تُعيد للمعنى حضوره، فالسرد لا يُصاغ بالبيانات ولا بالخطابات، بل بالأفعال التي تمنح اللغة شرعيتها، وحين يفقد الداخل زمام المبادرة، يصبح الحديث عن السردية الوطنية نوعا من إعادة تلاوة نصوصٍ كُتبت في أماكن أخرى.

ولأن الجغرافيا السورية كانت دائما مرآة لتحولات الإقليم، فإن ما يبدو كخاتمةٍ للحدث السوري ليس سوى فصل جديد من تاريخ أطول، تتبدّل فيه الموازين دون أن تتغيّر الأسئلة الجوهرية؛ من يملك القرار؟ ومن يكتب الحكاية؟

استمرّت بنية السلطة لأن البديل لم يكتمل، لا لأن القوة وحدها حسمت المسار، وفي المقابل، خفت صوت المعارضة حين فقدت لغتها الأخلاقية، وانزلقت في براغماتية التمويل والسياسة، وهكذا غدت الساحة السورية صورةً مصغّرة لعجز المشرق كله عن إنتاج مشروعٍ سياسي يتجاوز معادلة الأمن والخوف.

المستقبل لا يُقاس بالخرائط القائمة بل بالأجيال القادمة، والجيل السوري الجديد، الموزّع بين الداخل والشتات، يحتاج لـ”حكاية” مختلفة، ليس فيها انتصار إنما سعي لإمكانية إعادة المعنى للحدث السوري، وأن تُذكّر المنطقة كلّها بأن التاريخ لا يُكتب إلا حين يستعيد الناس لغتهم الخاصة.

نحو تعريف جديد للسردية الجامعة

من الضروري أن نعيد تعريف مفهوم “السردية الجامعة”، فهي ليست رواية رسمية تفرضها سلطة، ولا ثورية تنفي الآخر، بل فضاء رمزي مفتوح يُتيح لكلّ مكوّن أن يجد نفسه فيه دون أن يبتلع الآخر، فهي حكاية لا تُختزل في حدث 2011، بل تمتدّ إلى كلّ ما سبقها وما تلاها، بوصفها مسارا في البحث عن الدولة الممكنة.

ولأن السردية الجامعة لا تُبنى على التمجيد ولا على الإدانة، فإنها تحتاج إلى نقد مزدوجة للسلطة التي احتكرت التاريخ، وللمعارضة التي أضعفت المعنى، وبهذا الشكل يمكن للسوريين أن يخرجوا من ثنائية الضحية والجلاد”، ليعودوا إلى موقع الفاعل في التاريخ.

سوريا تقف عند لحظة ما بعد السرد؛ لحظة لم يعد فيها للحدث شكل محدد ولا مآل واضح، لكن هذا الفراغ ليس قدرا، بل فرصة لإعادة النظر في مفهوم الوطن، وفي جدوى السياسة ومعنى الانتماء، حيث سقطت السرديات الكبرى في العالم العربي كما سقطت الأيديولوجيات في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، لكنّ الشعوب التي استطاعت أن تنجو هي تلك التي أعادت تعريف نفسها من الداخل.

إن استعادة السردية السورية لا تعني العودة إلى الماضي، بل كتابة المستقبل بلغة جديدة تصغي إلى الوجع دون أن تتورّط في البكاء، وتبحث عن العدالة دون أن تقع في الانتقام، وتستعيد السياسة من فم الحرب، والفكر من فم الدعاية.

تطور السردية السورية: من الدولة الوطنية إلى تفكك المعنى

Narratives of Fear in Syria (Pearlman, W.). (2016). Perspectives on Politics, 14(1), 25-41. – تحليل كيف أن السرد والمخاوف الجماعية تؤطّر تجربة السوريين في النزاع، وكيف تشكّل اللغة السياسية سرداً للمقاومة والخوف. ↩︎

The Politics of Memory: Ten Years of War in Syria (Lund, A.). (2021, March 15). The Century Foundation Commentary. – تاريخٌ وذاكرة سورية لما بعد 2011، كيف أن السنوات العشر الأولى أثّرت في السياسات والهوية والذاكرة. ↩︎

Reconstructing Narratives: The Politics of Heritage in Contemporary Syria (Munawar, N. A.). (2025). – تناول كيف أن ممارسات التراث في سوريا تُستخدم في إعادة إنتاج السرد المؤسسي والرسمي، ما يعكس الصراع حول من يملك التاريخ والذاكرة. ↩︎

The Great Syrian Revolts: Local Memory, National Myths and the Making of Modern Syria (2025). Nations and Nationalism. – دراسة حول كيف أن الذكريات المحلية لثورات سورية تشكّل الميثولوجيا الوطنية، وتبيّن قيمة ذاكرة المجتمع السوري في إنتاج السرد. ↩︎

Robert D. Kaplan, *The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate. (2012). نيويورك: Random House. – يرى كابلان أن الجغرافيا تشكّل “الخلفية أولاً” للدولة، وأن مواقعها الجغرافية ترسم حدود الإمكانات والمآل. ↩︎

المصدر: سوريا الغد