ليلة الجمعة في حمص كانت عادية، وشوارع ضاحية الوليد تنام باكرا، وهدوء الخريف يلفّ الأبنية التي تتنفس على إيقاع الكهرباء المقطوعة والبرد المبكّر، وفي تلك الليلة، كانت رهام نزار حمودة، المعلمة الأربعينية، عائدة من زيارةٍ قصيرة إلى صديقتها، وضعت حقيبتها الصغيرة قرب الباب، وابتسمت لطفليها قبل أن تدخل… لحظة واحدة فقط، وانفجار صغير غيّر كل شيء.

قنبلة يدوية ألقيت من دراجةٍ نارية، انفجرت على عتبة منزلها، لترحل رهام في مكانها، تاركة وراءها صوتا لا يُسمع إلّا في عيون من عرفوها، فلم يكن أحد يتخيل أن معلمة مدرسة ابتدائية يمكن أن تستهدف في حرب لم تعد تُسمّى حربا، لكنّها ما زالت تقتل الناس بطرق جديدة.

المعلمة التي كانت تصنع الضوء

رهام نزار حمودة لم تكن اسما اعتياديا في قائمة المعلّمات، إنما كانت ابنة قرية زاما في ريف جبلة، ونقلت معها إلى حمص لهجتها الهادئة وإصرارها على أن التعليم فعل مقاومة، وكانت تقول لتلاميذها في مدرسة سبيع رجوب:

“أنتم ما تبقّى من هذا البلد، إذا أُطفئتم، من سيشعل الصباح؟”.

كثير من طلابها يتذكرونها وهي تشرح درس القراءة، حين كانت تقف أمام السبورة وتكتب بخط متعب”الحياة تُحبّ من يُحبّها”، ولم تكن تُدرّس فقط قواعد اللغة، بل كانت تزرع فيهم فكرة أن اللغة نفسها يمكن أن تكون وطنا حين يضيق الوطن.

امرأة من ضوء وصبر

جيرانها في ضاحية الوليد يقولون إنها كانت “أخت الحيّ”، فكانت تزور المرضى، وتدرّس أبناء الجيران مجانا، وتحمل الخبز للعجوز في الطابق الثالث.

كانت وحيدة في معظم أوقاتها بعد أن اعتُقل زوجها، وهو ضابط لم يعرف أحد عنه الكثير، لكنها لم تشتك يوما، بل كانت تردّد “الأمل عادة يومية، مثل الصلاة”.

كانت تحبّ النباتات، وعلى شرفة بيتها المزروعة بأصص الريحان، كتبت قبل أسبوع من موتها منشورا صغيرا على صفحتها تقول فيه:

“أزرع لأني أريد أن أترك ما ينمو، حتى لو لم أبقَ لأراه”.

اليوم، بقيت النباتات وحيدة، مثل فصول بلا تلاميذ.

ماتت رهام قبل يوم واحد من موعد لزيارة زوجها في سجن حماة.

الانفجار الذي سرق الطمأنينة

في مساء 25 تشرين الأول 2025، دوّى الانفجار، وصوت القنبلة كان كصفعة في وجه المدينة، فهرع الجيران، ولم يكن هناك ما يُنقذ، وكانت رهام على الأرض، مضرجة بدمها، وامرأة أخرى، قريبتها سارة محمد حميدوش، تصرخ من الألم.

لم تستطع سيارات الإسعاف الوصول فورا.

في دقائق قليلة، تحوّل البيت الذي كان مكانا للدرس والضحك إلى مسرح للعنف.

لم يعرف أحدٌ من أين جاءت الدراجة، ولا إلى أين اختفت.. لم تتبنَّ أي جهة الحادث، لكن أحد الشهود قال لجريدة محلية:

“لم يكن الانفجار صدفة، كان يعرفون أين سكنها، ومتى تعود”.

مدينة تعبت من الموت

حمص، صارت اليوم قلبا متعبا، فلا حربَ كبيرة تُرى، لكنّ الحرب الصغيرة تتجوّل في الأزقة اغتيال هنا، وتفجير هناك، ووجوه تنطفئ دون أن تُعرف الأسباب.

في مقاهيها القديمة، يتحدث الناس عن رهام كما لو كانت قريبة لهم، يقول أحد المعلّمين:

“كلنا رهام، كلنا نعيش في بيوتٍ ننتظر أن يطرقها الخوف في أي لحظة”.

لا أحد يملك تفسيرا، لكنّ الجميع يشعر أن موتها ليس حادثة فردية، بل فصل من رواية أطول عن بلدٍ لم يخرج بعد من ظله.

المدرسة تنتظرها

في صباح اليوم التالي، وقف تلاميذ الصف الرابع في فناء مدرسة سبيع رجوب صامتين، والمعلمة البديلة حاولت أن تشرح الدرس، لكن الأطفال ظلوا ينظرون إلى المقعد الفارغ قرب النافذة، حيث كانت رهام تجلس لتصحّح دفاترهم بعد الدوام.

طفل في التاسعة، سألها بهمس:

“آنسة، هل ماتت رهام عن جد؟”

لم تستطع الإجابة، واكتفت بالقول:

“هي في مكانٍ فيه نور كثير”.

ثم رُفعت صورة المعلمة على جدار المدرسة، بملامح هادئة ونظرة لا تزال تقول شيئا عن الحياة التي أرادت أن تزرعها في الآخرين.

الذاكرة تُقاوم

في مجتمعٍ أنهكته الحرب والنسيان، يتحوّل تذكر الضحايا إلى فعل مقاومة، ومن يكتب عن رهام لا يكتب عن جريمة فقط، بل عن معنى الحياة في بلد تتناقص فيه الأصوات التي تُعلّم، وتزداد فيه الأصوات التي تُرعب.

رهام كانت تمثل الجهة الأخرى من سوريا؛ الجهة التي تُعلّم، لا التي تُقاتل، وموتها ليس نهاية درس، بل علامة على أن التعليم نفسه أصبح في خطر، فحين تُقتل معلمة في بيتها، فهذا يعني أن المعرفة صارت مستهدفة بقدر السياسة.

صورة في الذاكرة

الذين عرفوها يقولون إن ابتسامتها كانت تشبه “نظرة الصبح حين لا يزال العالم نقيّا”، وتلك الصورة لم تُغادر مخيلة من حضروا جنازتها في حيّ الزهراء.. نعشٌ بسيط مغطّى بعلم أبيض من قماشٍ مدرسيّ، وحشدٌ من النساء يحملن الزهر ويتهامسن: “كانت طيبة… الله يرحمها”.

بين الزحام، وقف أحد تلاميذها الصغار يرفع دفتره نحو السماء، وقد كتب بخطه المتعثّر:

“شكراً لأنك علمتِنا نحبّ الحياة”

ما بعد الموت

بعد أيام، زُرع على باب بيتها غصنُ ياسمين. لم يذبل بعد.

أصدقاء رهام يقولون إنهم سيحوّلون يوم مقتلها إلى يومٍ سنويّ للقراءة في مدارس حمص، “لأن التعليم لا يُنتقم منه بالقنابل، بل يُبعث من جديد بالحروف”، كما قال أحد زملائها.

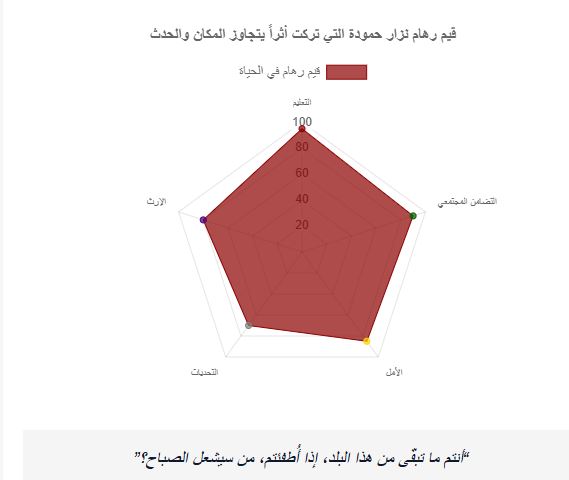

رحلت رهام نزار حمودة، لكنها تركت أثرا يتجاوز المكان والحدث، ولم تكن ناشطة سياسية ولا شخصية عامة، كانت فقط امرأةً اختارت أن تبقى في بلدها، تدرس الأطفال وتزرع الأمل، وربما لهذا السبب، كان موتها موجعا لأنه صادق.

حين تتوقف الحروب، لا تنتهي، بل تبقى تتنفس في هواء المدن، وفي نظرات الناس، وفي الخوف الذي يسبق النوم.

رهام كانت واحدة من الذين حاولوا أن يعيشوا رغم هذا الخوف، وأن يجعلوا من الحرف نجاة، ومن الدرس بيتا للطمأنينة.

في موتها، عادت لتذكّرنا بأن الإنسان، قبل السياسة والولاء، هو الكائن الذي يريد أن يعلّم، لا أن يقتل.

ربما لم تترك رهام وصية مكتوبة، لكنّ كلماتها الأخيرة على السبورة كانت كافية:

“سنقرأ غدا… لأن الغد يجب أن يُكتب”.

محطات في حياة رهام

منذ البداية: ابنة قرية زاما في ريف جبلة، نقلت معها إلى حمص لهجتها الهادئة وإصرارها على أن التعليم فعل مقاومة.

في التدريس: كانت تدرّس في مدرسة سبيع رجوب، وتزرع في طلابها فكرة أن اللغة نفسها يمكن أن تكون وطنا حين يضيق الوطن.

في المجتمع: كانت “أخت الحيّ”، تزور المرضى، وتدرّس أبناء الجيران مجاناً، وتحمل الخبز للعجوز.

25 تشرين الأول 2025: رحلت رهام بعد انفجار قنبلة يدوية ألقيت على عتبة منزلها.

بعد الرحيل: زرع على باب بيتها غصن ياسمين، ويخطط أصدقاؤها ليصبح يوم مقتلها يوماً سنوياً للقراءة في مدارس حمص.

المصدر: سوريا الغد